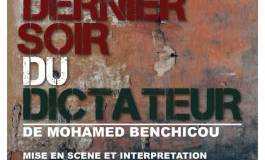

8 mai 1945 : Extraits du prochain roman de Mohamed Benchicou (Suite et fin)

J’avais quitté Berchtesgaden à la fin du mois de mai 1945, le cœur léger, heureux d’en finir avec cette guerre inhumaine, longue et absurde. J’étais avide de paix et d’amour, impatient de recoller les lambeaux de ma vie, retrouver les miens, tenir dans mes bras Aldjia, Zouheir et Zoubida. Il était venu l’heure où on se lasse de ses propres épopées, de l’endurance et même du courage, pour revendiquer juste le visage d’un enfant et le tendre soupir d’un être complice.

J’étais arrivé chaud et enthousiaste au Périgord, excité à l’idée d’embrasser mon père Gabríl, d’enfin repartir à la recherche d’Amira, de consoler Warda et de redécouvrir, parmi les miens, l’odeur d’un bonheur ancien.

Pour chacun d’eux, j’avais apporté un cadeau de Zurich où j’avais fait une halte profitable. J’y avais consulté l’état de ma fortune auprès de la banque du Léman et confirmé, dans les yeux ronds du banquier déférent et admiratif, que je comptais bien parmi ses clients les plus prospères.

J’avais quitté, le cœur léger, cette guerre inhumaine, longue et absurde mais j’ignorais que j’en sortais, en vérité, encore plus orphelin, encore plus solitaire.

Je ne retrouverai pas Aldjia.

Je ne retrouverai pas Gabríl non plus.

Ma compagne et mon père avaient péri dans deux tueries inimaginables de férocité, et que seule pouvait imaginer la folie humaine. Gabríl dans le massacre d’Oradour-sur-Glane, lorsque la France tremblait ; Aldjia dans le carnage de Sétif, le jour où cette même France dansait.

« Ton père est mort au milieu de mille cadavres », m’avait dit Paolita.

Ce jour-là, Gabríl passait près d’Oradour.

Il n’y allait que rarement.

Dans le maquis limousin, l’ordre était d’éviter les villages de la région, surtout Oradour, trop proche de Limoges, trop ouvert, comme tous les villages de marché. Gabríl y connaissait Rodriguez et Paolita, un couple d’Espagnols républicains qui avaient trouvé dans ce bourg l’odeur de leurs Asturies. Mon père choisissait toujours le samedi pour se rendre à Oradour. Ce jour-là, jour de marché, le village s'ouvre à ses chalands, aux foules voisines et aux gens de Limoges qui viennent pour l’emplette et pour les dernières nouvelles, par le tramway poussif, formant une belle cohue provinciale au milieu de laquelle Gabríl passait toujours inaperçu.

Ce samedi dix juin de l’année 1944, raconte-t-on, Oradour s’adonnait à son rite avec une verve inaccoutumée. Au tumulte de ses paysans endimanchés et aux clameurs des citadins expansifs, s’était ajouté le piaillement inhabituel des enfants des quatre écoles de la commune, rassemblés pour une visite médicale et, du café de la place, parvenaient les rumeurs d’une ambiance particulièrement excitée. On y parlait du dernier exploit de la résistance limousine. Le commandant allemand Helmut Kämpfe, officier sanguinaire responsable de nombreuses exactions, avait été capturé la veille, à la tombée de la nuit, à l’entrée du village de La Bussière.

― Hé cabourds, parlez moins fort de ça ! insistait le patron du café.

― Ba pla, Dédé ! Toujours à rouméguer ! Qu’es aquo ? T’es devenu pignoufle ? Les fritz prennent la rouste en Normandie, c’est fini ! Et puis, il ne vient jamais d’Allemands, par ici, tu le sais !

Dédé avait hoché de la tête.

― Me fas caga, Gaston ! Aussi fin que le gros sel ! T’es sorti de l'université de Breuilaufa ou quoi ? Les fritz, ça a des oreilles partout !

« Ton père est mort au milieu de mille cadavres », m’avait dit Paolita.

Ce samedi noir, elle avait préparé une tortilla et Rodriguez racontait l’accrochage avec les hommes de Kämpfe, puis l’exécution du commandant nazi au milieu de la nuit.

― On dit que c’est Gabríl qui l’a descendu. De deux balles. « Une pour Belaïd et une pour Hanna ! »

Ils parlaient autour de la tortilla quand tout bascula.

― Les Allemands ! avait crié Rodriguez.

« C’était trop tard ! Ils encerclaient déjà la maison. Ils nous ont conduits dans la grande place du village… », raconta Paolita en tremblant.

Ce jour-là, Gabríl passait près d’Oradour pour rejoindre la forêt de Le Bois Sournet où était installé le maquis du communiste Georges Guingouin dont il dépendait.

Du village venaient des cris déchirants.

― Avançons, Gabríl, c’est peut-être un piège ! avait dit Xavier, le chef de patrouille.

― Non, je vais aller voir. Je vous rejoins après.

« Ton père et Rodriguez sont mort au milieu de mille cadavres », m’avait dit Paolita.

Mille cadavres. Les cadavres des enfants et des femmes d’Oradour ; les cadavres des hommes incrédules et ceux des gens de Limoges. Oradour-sur-Glane, un jour de marché, quand montaient, des ruines fumantes, les gémissements des êtres innocents qui agonisaient.

Les soldats de la Panzer division étaient entrés à l’improviste.

Le soir, ils n’avaient laissé d’Oradour qu’un champ de dépouilles.

Gabríl avait tué deux Panzer grenadier du côté de l’entrée nord, puis deux autres Allemands qui traînaient une mère et son bébé. Soudain, raconte-t-on, à court de munitions, il perdit la tête et se mit à tourner sur la grande place du village, en apostrophant le ciel.

― Dis-nous, Dieu, combien il te faut de Verdun pour ton répit ! Dis-nous, qu’on sache enfin mentir à notre tour aux hommes égarés. Je ne suis qu’un indigène fourvoyé dans l'amour des hommes et toi tu ne m’entends pas ! Dis-nous, dis-nous...

Il tournait sur la grande place d’Oradour-sur-Glane en sanglotant.

― Belaïd, je viens ! Je viens en enfant émerveillé ! Tu m’entends ? Je sais que tu m’entends ! J’ai survécu au serment fait aux figuiers de Tizi-n’Djemaâ ! J’ai survécu, Belaïd !

C’est sur la grande place d’Oradour-sur-Glane, raconte-t-on, que Gabríl fut capturé, blessé à la tête et au ventre, et jeté parmi les hommes du village qui attendaient la mort.

Mon père mourut dans le plus grand massacre de civils commis en France par les armées allemandes.

Ma compagne Aldjia périt dans le plus grand massacre de civils commis en Algérie par les armées françaises !

J’avais appris de Samuel que ma femme fut tuée le jour où je terminais de libérer l’Europe de son cauchemar. Le jour où la France, enfin délivrée, riait et dansait et que les indigènes pensaient qu’il y avait à rire et à danser pour tout le monde. Oui, pour tout le monde, se disaient-ils, puisque le monstre nazi était notre tourment à tous, qu’il avait coûté du sang indigène pour le terrasser et qu’à bien y réfléchir, cette guerre avait fait du maître et du métayer deux créatures à peu près semblables. L’humiliation d’avoir été occupés puis asservis tous les deux, était, pensions-nous, le plus court chemin vers l'égalité, vers la fraternité.

Ce mardi huit mai est jour de marché à Sétif. Comme à Oradour. Aldjia était dans le cortège. J’imagine qu’elle était encore plus belle dans sa colère enfouie. Quand son frère Siyad lui avait montré le tract du parti, elle avait froncé les sourcils. Une manifestation pacifique à Sétif le jour où l’Allemagne capitule ? « Cela ne servira rien ! », avait-elle soupiré.

J’ai écouté plusieurs nuits Siyad pleurer.

― Dieu, elle m’avait dit... Elle m’avait dit que s’il y avait un espoir de grandeur dans cette France oublieuse, Yousef n’aurait pas déserté. Elle m’avait regardé droit dans les yeux : " Liberté, égalité, fraternité ? Pas pour nous, Siyad, pas pour nous ! Ils en ont fait trois mensonges." Puis elle avait ajouté : " Mais je serai avec toi dans la manifestation. Qui gardera les enfants ? "

Elle parlait comme ça, Aldjia.

Je l’avais imaginée, en cet instant, féline et tourmentée. Rebelle et mère.

Siyad l’avait entendu parler dans un coin à son fils Zouheir en lui accrochant au cou un pendentif.

― Tu n’as que cinq ans, Zouheir, mais tu peux comprendre les mots de ton père Yousef : "Mon fils, je te donne iferwen, je te donne les quatre directions du monde, car on ne sait pas où tu iras mourir." Ainsi parle notre clan : on y meurt aux quatre coins de la terre. Ainsi, tu parleras à ton fils, à sa puberté, et ainsi ton fils parlera au sien !

Elle avait confié Zouheir et Zoubida à l’autre grand frère, Laïd, qui habite Belcourt, un quartier populaire d’Alger.

Le matin du 8 mai elle était dans le cortège.

Oui, fallait-il que la mémoire fût si courte et la douleur si brève, faut-il qu’Oradour ne fut qu’un cauchemar fugace pour qu’ils tuent, à leur tour, eux les fils du deuil limousin, d’autres enfants innocents, ce jour où la France dansait ? Aldjia était dans le cortège. En tête, avec les écoliers et les scouts noyés sous les drapeaux français, américain, britannique et soviétique. Eh quoi, on fête la victoire des Alliés ! Mais il y avait Aïssa…Il est grand et il traverse la rue de Constantine avec un étrange drapeau, vert et blanc. Que vient faire ce drapeau vert et blanc ?

― Sale Arabe !

L’injure avait précédé la mort. Brutale. Fielleuse. Aldjia avait compris : ce sont eux ! Ce sont ces occupants sans mémoire et sans prestige, ces hommes lâches et versatiles, hier soumis au maître allemand, aujourd’hui arrogants, ce sont ces Français organisés hier en phalanges fascistes autour de Vichy et aujourd’hui impatients de semer, de nouveau, la mort ; ce sont eux !

― Sales Arabes ! On va vous montrer qui est le maître ici !

Ils ont tiré

Le jour où la France dansait

Le jour où Colbert, après Sétif et Kherrata, ne fut plus qu’un vaste cimetière, Oradour-sur-oued, oued de sang, quand de l’église de la Sainte-Croix descendit une rivière pourpre, le long des forges, vers le café Santo, rasant les maisonnettes blanches aux toits de tuiles rouges, sous le parfum des lilas, des rosiers et des jasmins, formant de premières flaques sous les mûriers et les micocouliers puis de secondes devant les taudis où agonisaient des familles affamées, aux pieds de Kacem.

― Bouya ! Bouya !

À la couleur du sang, l’enfant s’était deviné orphelin.

El-Khier venait de mourir au milieu des fontaines.

― Sale Arabe, on t’a eu !

Je dois, à la vérité, souligner ce détail : les assassins allemands de la Waffen-SS ne criaient pas à Oradour. Ils exécutaient en silence. En masse, mais en silence. Le tir des mitrailleuses en batterie face aux hommes, aux femmes, aux enfants, ils laissaient parler les balles. Une demi-minute, une minute. À Sétif, les colons de la Main rouge, les policiers et les militaires hurlaient, eux. De joie bestiale ou de rage carnassière, on n’en sait rien. Mais ils hurlaient en abattant les indigènes par groupe de vingt !

Ce fut leur seule dissimilitude. Pour le reste, Dieu qu’ils se ressemblèrent dans leur manière hystérique de donner la mort !

J’ai écouté Paolita me raconter Oradour, et j’ai passé des nuits avec Siyad me narrant les derniers instants de Aldjia, j’ai suivi le récit de Kacem dans Colbert martyrisée, j’ai écouté Paolita, Siyad et Kacem et j’ai tremblé sur l’amnésie de l’ancien supplicié qu’on avait vu se travestir en féroce bourreau.

Qui de Aldjia ou de Gabríl mourut d’une mitrailleuse française et qui périt d’une décharge allemande ? Dans les récits des deux carnages, dans les paroles de Paolita et de Kacem, je n’ai vu qu’un seul doigt noir appuyer sur la détente, le doigt d’une même main meurtrière, celle-là qu’agita l’escadron français de la Garde républicaine pour semer la mort à Sétif, Perigotville, puis à Kherrata, Colbert, et Saint-Arnaud, c’était aussi la main des Panzer grenadier de la Waffen-SS massacrant les hommes, les femmes et les enfants d’Oradour-sur-Glane ! Une seule et même main ivre de haine. Une haine furieuse. La haine d’abattre les fuyards ou les vieux impotents ; la haine de cette femme d’un colon de Périgotville, découpant en morceaux le cadavre de l’indigène Smara pour ensuite les donner à son chien ; la haine de torturer, jusqu’à la mort, ou de brûler des familles vives. La même haine et la même façon cynique de massacrer. Ils ont d’abord parqué les habitants, grands et petits, jeunes et vieux, place du Champ de Foire à Oradour, dans la cour des casernes, à Sétif. Un Waffen-SS alsacien, à Oradour, un caïd à Sétif, avaient traduit aux damnés les propos du commandant Diekmann et ceux du commissaire Olivieri. Puis ils ont tiré, avec des mitrailleuses et des chars, sur des visages hébétés.

« J’en ai vu qui dansaient sur les dépouilles » m’a raconté Kacem cette nuit où je l’ai entendu jurer de venger son père. Le venger de quoi, au fait ? D’une mort sauvage ou d’une vie résignée ? Il avait du feu dans son regard. « Que veulent-ils de soumission plus totale que celle de nos pères ? Nous avions fini par ne plus rien demander à Dieu. On se nourrissait de fèves, et nos hommes revenaient hagards du front d’Italie, retrouver, seuls et impuissants, leur progéniture affamée. »

Kheïra se remémore le moindre propos du mendiant.

« Tu sais, ma fille, après eux, nous eûmes, longtemps, des villages sans enfants ! »

À Oradour, Dieu qui s’en souviendra, à Oradour les SS avaient conduit les femmes et les enfants à l’église. Vers seize heures, m’avait dit Paolita, ils placèrent dans la nef, près du chœur, un engin qui explosa dans une épaisse fumée noire. Cela n’avait pas suffi pour nous tuer tous. Beaucoup d’entre-nous y avaient réchappé et, à demi asphyxiés, avaient défoncé la porte de la sacristie. C’est ainsi que je m’étais échappée. J’ai entendu, de loin, les SS qui achevaient les survivants par des rafales de mitraillettes, puis par des grenades. De l’église qui flambait, parvenaient les derniers cris des enfants qui brûlaient ! C’étaient les cris incrédules et déchirants qui sortaient d’une même poitrine innocente, celle haletante d’Oradour, celle-là même, impétueuse et désorientée, des écoliers de Sétif qui tombaient, un drapeau allié à la main, le jour où la France dansait ; la même poitrine étranglée par une mémoire courte, une année où il n’y eut pas à rire et à danser pour tout le monde, l’année rouge où le sang de l’enfant coula dans un bourg d’Algérie, après celui du père à Monte Cassino, et que l’édile, écharpe tricolore autour du cou, expliqua que ce n’était que du sang indigène, du sang de croquant, pas assez pur pour faire du maître et du métayer deux créatures à peu près semblables.

Gabríl et Aldjia sont morts sans sépulture. Nul ne connaît leurs tombes.

À Oradour on m’avait dit : « Certainement là-bas, derrière l’église ! » À Sétif, une femme décharnée m’avait montré la forêt : « Cherche là-haut, sous les cèdres ! Cherche mais reviens vite et oublie ! »

À Oradour, comme à Sétif, les assassins allemands et français, comme mus par le même effarement devant leur propre barbarie, avaient caché à Dieu, aux hommes et aussi à eux-mêmes, le spectacle de leur folie meurtrière. À Oradour, ils avaient enterré les cadavres dans des fosses derrière l’église, après les avoir recouverts de paille, de foin et de fagots et y avoir mis le feu ; à Sétif, ils avaient creusé des trous semblables dans la forêt qui surplombe la ville, recouvert les corps de chaux avant de les y entasser, puis de damer le sol.

J’étais allé derrière l’église, et je n’avais vu, au milieu d'un amas de décombres, que des ossements humains calcinés. Comment reconnaître ceux de Gabríl ?

― J’ai cherché, m’avait dit Samuel, et j’ai rapporté ça !

Il me montrait des photos de corps carbonisés dont certains avaient conservé figure humaine. Sur l’une d’elles, dans la sacristie, deux petits garçons de douze ou treize ans se tenaient enlacés, comme unis dans un dernier sursaut d'horreur.

Je ne suis jamais allé dans la forêt qui surplombe Sétif. À quoi bon y chercher Aldjia ?

Elle y repose sous les senteurs des cèdres et du sapin de Numidie. Comme à notre première nuit d’amour. C’est ainsi que je l’ai gardée dans mon cœur. Vivante et souveraine.

J’avoue être parfois allé à Colbert et à Périgotville, en visiteur anonyme, avec le déraisonnable espoir de croiser une ombre d’autrefois, un reste de parfum, l’onde d’un éclat de rire. Je me perdis dans deux cités méconnaissables. Elles avaient changé de nom et d’allure. Colbert s’appelle aujourd’hui Aïn Oulmène et Périgotville porte un nom vénérable, Aïn-El-Kébira. L’une et l’autre avaient grandi dans la hâte, l’avidité et le mépris de la nostalgie. À Colbert, je n’ai pas retrouvé toutes les fontaines ni l’odeur des robiniers, les forges ont disparu et le café Santo s’est tu. Mais devant l’ancienne église, entre le casernement et la mairie, j’avais cru reconnaître le dispensaire et j’ai guetté, parfois, le cœur battant, l’infirmière élancée, aux grands yeux noisette et aux cheveux teints au henné, qui me réserverait sa soirée sous le figuier, en face des Babors, où nous recommencerions notre première nuit d’amour.

Commentaires (3) | Réagir ?

j'ai fini par ecraser une larme, mes yeux malades d'avoir trop pleurer sur mes semblables, sur l'injustice de mes freres qui comme HIER, massacrent, brulent, violent des femmes dans une pays zaama LIBRE INDEPENDANT'le combat n'est pas le meme, mais les victimes sont indentiques :merci monsieur BENCHICOU, pour ce recit emouvant et combien d'actualite.

A mon premier post de la première partie je rajoute ce cri venu de mes entrailles et auquel je n’ai aucune réponse :

J'ai eu mal dans ses souvenirs où l'Homme s'est surpassé dans ses heures noires pleines de haines et de destructions comme j'ai eu les joies que procure cet Homme quand il apparait dans son côté blanc, constructeur et justicier. Ce fameux combat du Bien et du Mal! Mais, voilà qu'à quelques encablures de l'histoire très récente ce Mal s'est manifesté. Il s'est manifesté avec le même scénario avec les mêmes exactions, les mêmes horreurs. Oradour, Sétif-Kherrata, Kabylie.

A Oradour, le SS tire, en silence, sur le désarmé français. A Sétif ce français tire sur l’Arabe désarmé en criant : » sale Arabe ! » En Kabylie cet « Arabe » tire sur le Kabyle désarmé en silence ou en criant : » sale Kabyle ! » Où est la victoire ou où sont les victoires de l’Homme ?

Qui jugera qui ?