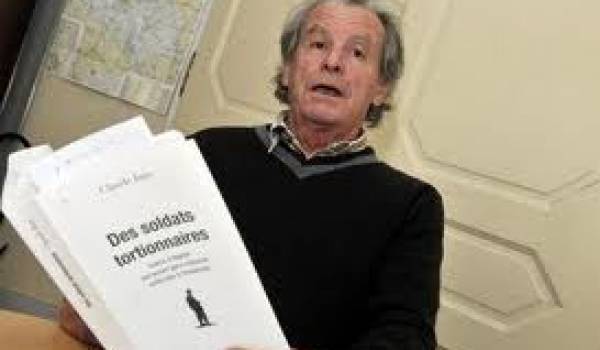

Claude Juin : "Comment mes copains de régiment ont pu se laisser aller à la barbarie..."

Dans cet entretien accordé pour la première fois à un organe de presse algérien, Claude Juin, ancien soldat du contingent durant la guerre d’Algérie, explique les raisons pour lesquelles de jeunes soldats du contingent ont été amenés à devenir des tortionnaires… L’auteur sera au Sila (Salon international du livre d’Alger) qui se tient du 20 au 29 du mois en cours aux Pins maritimes (Alger).

Le Matindz : Dans ce livre, vous êtes à la fois acteur et observateur de la Guerre d’Algérie. La parole du témoin n’est-elle pas plus forte et prégnante que celle de l’analyste ?

Claude Juin : Il me semble que le lecteur serait mieux placé que moi pour répondre à cette question. L’acteur n’est-il pas un observateur des évènements ? Par la suite, le temps aidant, il consultera les notes qu’il a écrites au moment de l’action et, pour élargir le champ de son analyse, il complétera son travail par des extraits de documents d’archives. Sa mémoire des faits sera également un élément précieux, mais il devra y faire appel avec prudence, elle pourrait ne pas être rester fidèle. J’ai voulu commencer mon travail par l’écoute d’anciens soldats et par les recherches de documents appropriés avant même de relire mes carnets. En ce sens, j’ai tenté "d’oublier" que j’avais été un acteur, pour jouer pleinement mon rôle de chercheur et ainsi échapper au piège trompeur de l’émotionnel du vécu.

Sous soutenez la thèse selon laquelle le soldat du contingent durant la guerre d’Algérie est devenu "tortionnaire malgré lui". Par quels processus alors s’enclenche le basculement ?

Dès leur arrivée en Algérie les soldats du contingent subirent la propagande des services psychologiques de l’armée : ils avaient la mission de pacifier trois départements de la France c'est-à-dire y rétablir l’ordre et protéger la population des terroristes. Par exemple "Le guide pratique de pacification" du commandant en chef Salan à l’usage des commandants de secteur en fut l’illustration. Certains jeunes soldats, au moins parmi ceux qui furent en prise directe avec des combattants du FLN, crurent que la façon la plus efficace de se protéger était d’arrêter des "suspects" et des combattants et de leur faire subir des mauvais traitements pouvant aller jusqu’à la torture pour obtenir, pensaient-ils, des renseignements nécessaires à déjouer des embuscades ou des attentats. En ce sens, ils furent "victimes" de la politique mensongère des gouvernements successifs.

Au moment des faits, ce sentiment de "gâchis" était-il conscient chez les jeunes soldats français sachant que, à la période que vous décrivez, 1957, la dénonciation de la pratique de la torture et le vrai visage de la guerre coloniale ne pouvait leur échapper ?

En 1957, la dénonciation de la torture et donc de sa connaissance en métropole était réservée à une partie minoritaire de la population. Il ne faut pas oublier les effets dévastateurs de la désinformation par la censure implacable des quelques organes presse (Le Monde, Libération, l’Humanité, France Observateur, l’Express…) qui tentaient de publier des témoignages. A contrario, le grand quotidien France Soir de monsieur Lazareff (Pierre Lazareff, 1907 -1972, journaliste, patron de presse et producteur d'émissions de télévision français, NDR) qui tirait à plus d’un million d’exemplaires n’évoquait que les cas de soldats "assassinés" par les "terroristes" du FLN, mais jamais des exactions commises par l’armée. Le terme de guerre coloniale n’était pas plus évoqué ; cette idée n’était présente à l’époque que chez quelques jeunes militants de gauches ou chez ceux qui avaient une solide culture et connaissance de la réalité de l’Histoire coloniale, ce fut mon cas.

Massu, Aussaresses, Bigeard, Le Pen, Susini dont vous ne parlez pas dans cet ouvrage font-ils partie de cette catégorie de "tortionnaires malgré eux" ?

J’évoque les noms que vous citez peut-être d’une manière plus approfondie dans ma thèse que lors de la l’écriture du livre… Avec d’autres, ils sont aujourd’hui un peu connus du public, bien que, lorsqu’on interroge des jeunes de plus ou moins vingt ans, ces noms, pour la plupart d’entre eux, leur sont inconnus. Sauf pour ce qui concerne Le Pen dans son rôle de leader politique et non d’ancien tortionnaire ! Ils furent des militaires qui se distinguèrent, avec d’autres, de moindre rang, qui eurent les mêmes pratiques en Indochine, par leur idéologie contre révolutionnaire et anti soviétique. Pour ces militaires, tous les moyens étaient bons pour vaincre l’ennemi. Le Centre d’Instruction pacification et Contre Guerilla de la Xème Région militaire rédigeait des notes pour former les officiers à la guerre psychologique dont des notes techniques concernant les pratiques des interrogatoires des prisonniers et des ralliés ; notes auxquelles je fais référence dans mon livre. Toute la hiérarchie militaire pouvait être concernée par obéissance, par l’application de ces directives. Mais je ne confonds pas ces militaires idéologues de carrière avec les centaines de milliers de jeunes qui par obligation effectuaient leur service militaire.

Le lecteur n’est-il pas en droit de se dire que vous cherchez à trouver des circonstances atténuantes au "soldat tortionnaire" par un plaidoyer intellectuel ? Quelles sont les limites d’une telle démarche ?

Par mes recherches et pour tenter de donner un sens à mon témoignage qui date de cinquante ans (l’écriture du "Gâchis"), j’ai cherché à comprendre comment des jeunes hommes, dont certains étaient mes copains de régiment, et qui n’avaient pas été préparés à la violence, ont-ils pu se laisser aller jusqu’à la barbarie. J’ai trop souvent entendu comme étant une prétendue explication sinon une vérité, que de tels comportements étaient le fait des "autres". Le barbare ne serait pas humain C’est en rejetant le barbare hors de nous même, en dehors de l’homme "ordinaire" que l’on fait le lit de la barbarie. Je n’ai pas voulu faire un quelconque plaidoyer, mais si le lecteur perçoit que je plaide par mes écrits pour des circonstances atténuantes pour "les soldats tortionnaires", cela ouvre le dialogue car ce n’est nullement ma pensée.

Votre analyse s’appuie sur un corpus de lettres de soldats écrites du "djebel" à leurs parents, à la presse, à des organisations humanitaires, dont votre carnet…

Les extraits de lettres adressées non seulement aux parents mais aussi à la presse et à des organisations, que je cite et qui se comptent parmi de nombreux autres documents, exprimaient par leur caractère même du témoignage, à cette époque, dans cette France du silence d’Etat, autant de condamnations courageuses des tortures et des exactions. Elles parlaient d’elles mêmes. Dénoncer les diverses exactions était l’acte qui se passait de commentaire. J’essaie en les reprenant de faire revivre le climat alimenté par la politique officielle qui accusait de traitres à la Patrie ceux qui dénonçaient les exactions de l’armée française. La peur du soldat se vivait sur place, elle n’avait rien de théorique, elle prenait tout le corps et toute la tête. Elle était réelle. Mais je sais, pour l’avoir vécue, que dénoncer la torture et les exactions rend à l’homme sa liberté et sa dignité, surtout quand il est interdit de le faire. Les jeunes du contingent qui dénonçaient les exactions de l’armée à laquelle ils appartenaient avaient honte de ces pratiques et c’est en les dénonçant qu’ils retrouvaient leur fierté d’humain. Par cela, ainsi ils s’identifiaient à la population colonisée.

Vous avez été affecté dans la surveillance d’une ferme d’un gros colon dans la région de Bordj Menaïel et vous avez pactisé avec les populations environnantes. Peut-on y voir l’image du "soldat pacifiste" ?

L’image du soldat pacifiste a été façonnée par la politique dite de la "pacification" inaugurée par le vote des pouvoirs spéciaux du gouvernement présidée par le socialiste Guy Mollet en mars 1956. Pour ma part, j’ai très vite compris, une fois sur place, qu’il s’agissait en réalité de traquer les "rebelles", par tous les moyens, dans la population musulmane. Et, en cela, les colons que nous devions protéger et sauvegarder leurs exploitations étaient des partisans sans merci. Alors, j’ai personnellement eu le souci soit dans le village de Isserbourg (Actuellement Issers, une daïra de la wilaya de Boumerdès. NDR) où stationnait notre cantonnement, soit au cours des patrouilles d’aller vers les habitants des mechtas, de leur parler, de répondre à leur invitation de boire un café et d’encourager les autres à faire de même, mais certains d’entre eux ne comprenaient pas bien. Tout de même, je peux dire qu’après un certain temps, j’ai réussi bien modestement à stimuler une relative confiance chez les jeunes soldats. Mon comportement était simplement celui d’un homme qui considérait l’autre comme étant son semblable. Il n’était nullement fait en réponse à une quelconque action psychologique de l’armée.

Le fil rouge de votre ouvrage est ainsi résumé dans la conclusion : "Ils (les soldats) avaient généralement conscience qu’ils étaient porteurs du drapeau de la Nation de la défense des droits de l’homme ainsi que des principes par la Révolution française". Est-ce un paradoxe historique par rapport au déni de ces valeurs mêmes ?

Le regard porté aujourd’hui par les Français sur cette page de notre histoire nationale et tout particulièrement sur les comportements des jeunes soldats tortionnaires peut sembler être un paradoxe. J’ai voulu, par mon analyse de certains faits et déclarations de l’époque, démontrer comment s’était construite dans les esprits une idéologie de la colonisation dans laquelle les valeurs de la République se devaient de faire "évoluer" les peuples "retardés". J’insiste sur les conséquences de la politique des "pouvoirs spéciaux" développée par la "pacification" qui n’était ni plus ni moins que le discours colonisateur qui ne fonctionnait que pour valoriser l’image de la France. Pour mieux faire comprendre ce que pouvait être globalement l’identité des jeunes soldats, je cite des extraits de manuels scolaires qui ont joué un rôle prépondérant dans le conditionnement des esprits, par un enseignement d’une histoire tronquée et linéaire. Ainsi le jeune soldat qui pratiquait les violences jusqu’à la torture pouvait avoir la bonne conscience du soldat de l’Empire français qui défendait par tous les moyens l’œuvre colonisatrice.

Le Gâchis que vous avez publié en 1960 dans le même contexte que Le déserteur de Liechti et La Question de Henri Alleg n’a pas été réédité depuis. Pour quelles raisons ?

Le Gâchis fut édité par Les Editeurs Français réunis, après une vente militante à succès, rapidement épuisé. Le livre fut, m’expliqua l’éditeur, interdit de réédition. Les EFR ont fermé, je crois, dans les années 1970. J’ai eu l’idée parfois de rechercher sa réédition mais j’ai été très occupé par ma vie professionnelle. Une fois à la fois à la retraite, j’ai travaillé avec un journaliste local à préparer une éventuelle réédition et puis, une fois plongé dans mes souvenirs je me suis donné comme priorité d’écrire une thèse sur le sujet puis de son édition. Aujourd’hui je serai heureux de donner suite à une proposition de la réédition du Gâchis.

Peu d’anciens soldats de la guerre d’Algérie ont fait de leurs expériences un sujet d’études universitaires entamées sur le tard, pourrait-on dire. Une volonté de tourner la page ou au contraire faire de cette expérience une pensée sociologique ?

Je n’ai jamais eu ni l’idée ni la volonté de tourner la page. Ceci eût été en contradiction avec mon réel souci de témoigner dès mon retour ainsi qu’avec mon engagement de militant dans des réseaux à Paris des années 1958/1962 pour la paix et l’Indépendance de l’Algérie. Il est vrai que j’ai pu donner l’impression d’oublier, pris par mes obligations professionnelles et ma vie familiale. Il n’en fut rien. J’ai effectivement fait des rapprochements lors des guerres d’Irak avec les pratiques de violences et de tortures de soldats américains et Canadiens. De même, maintenant avec les opérations de même nature en Afghanistan. Mais le déclic qui m’a motivé à écrire fut provoqué par mes séjours en Palestine dont le premier remonte à 2002, date de mon engagement militant contre la colonisation israélienne et pour la création d’un Etat palestinien. Les comportements d’humiliation et de violences des jeunes soldats israéliens à l’égard de la population palestinienne, me rappelèrent ceux de certains de mes «copains» pendant la guerre d’Algérie.

Ces deux dernières années, la parole du "soldat tortionnaire" revient en force : les entretiens publiés avec le n°2 de l’OAS, Jacques Susini, la polémique nourrie par le transfèrement des cendres de Bigeard aux Invalides, après les nombreux témoignages au cours des années 2000 des généraux de la Bataille d’Alger. Comment un ancien soldat du contingent vit cette guerre des Mémoires ?

Le titre de ma thèse est "La guerre d’Algérie (après un demi-siècle) La Mémoire enfouie des soldats du contingent. Des soldats ordinaires confronté à l’intolérable". Je voulais rompre le déni d’Etat sur les réalités de ce que fut la guerre d’Algérie et les agissements de l’armée française et j’espère que le lecteur de mon livre, qui est la reprise réduite de ma thèse, perçoit combien je suis attaché à dénoncer le silence officiel de cette mémoire. Par exemple, qu’un précédent gouvernement ait décidé de commémorer la fin de la guerre en décembre et non le 19 mars est une nouvelle démonstration de la part de l’Etat de tronquer cette mémoire. Il y a plus de dix ans, les «aveux» bien tardifs de vieux généraux, anciens tortionnaires, comme Massu et Aussaresses n’ont pas fait changé les lignes et, dans l’ensemble, ils ont laissé indifférents les anciens soldats du contingent.

Ce n’est que ces cinq dernières années que de jeunes romanciers français se saisissent de la guerre d’Algérie comme Alexis Jenni, Laurent Mauvignier, Jérôme Ferrari, Catherine Lépront… Quelle en est votre appréciation en tant qu’universitaire ?

Le roman est une œuvre de l’imaginaire et le reste encore lorsque transparait l’autobiographie. Chaque guerre sensibilise les écrivains, c’est pour eux le champ de l’émotion et du drame de la vie et de la mort de l’humain. La guerre d’Algérie n’y échappe pas. Vous savez, Le Gâchis est un récit romancé. Avec mon éditeur nous avions été d’accord : ce fut en quelque sorte une stratégie d’auteur pour que mon récit ait une chance d’échapper à la saisie dès sa publication. Et nous avons réussi. J’ai lu Des hommes de Laurent Mauvignier, ainsi que Sébastien de Jean-Pierre Spilmont mais aussi la trilogie de Jacques Syreigeol qui commençait par Une mort dans le Djebel, sans oublier le fameux Les paravents de Jean Genet. Globalement je suis un féru du roman. S’agissant des ouvrages comme ceux qui sont cités, où les auteurs font vivre des personnages dans un espace historique que je connais, je me laisse emporter par l’imaginaire tout en débusquant le réalisme de l’auteur. Les lecteurs vont plus vers le roman que vers la lecture d’un chercheur. Le roman indirectement leur fait percevoir un sujet qu’ils n’auraient pas connu. C’est bien.

Avec le recul du temps, vous dites que les blessures sont toujours là et que la France aujourd’hui compte beaucoup de soldats détruits par la guerre d’Algérie…

Les entretiens que j’ai eu avec des psychiatres comme François Lebigot médecin honoraire de l’Armée, professeur agrégé du val de Grâce, confortés par les commentaires et les émotions des anciens soldats du contingent que j’ai rencontrés, ainsi que la lecture de nombreux documents spécialisés sur les traumatismes de guerre me permettent d’affirmer que la guerre d’Algérie a laissé chez les anciens soldats de nombreuses séquelles psychiques. Certains se sont suicidés, d’autres à ce jour continuent à se faire soigner, d’autres encore plus nombreux se taisent ou disparaissent sans avoir jamais rien raconté à leur famille, à leurs enfants. On me dit que des petits enfants aujourd’hui osent questionner leurs grands pères, comme le héros du roman "Sébastien". Le soldat qui revient d’une guerre n’est plus le même homme qu’avant son départ. Selon les individus, c’est un homme plus ou moins détruit.

Entretien réalisé par Rachid Mokhtari

Bio express

Claude Juin, né en 1935, est un écrivain et essayiste français. Appelé du contingent en Algérie en 1957-1958, il raconte sa guerre dans Le Gâchis, un témoignage romancé, publié en 1960 aux EFR (Editeurs français réunis) sous le pseudonyme de Jacques Tissier), qui sera frappé par une mesure d'interdiction. Il y exprime son engagement de militant pour la paix et l’Indépendance de l’Algérie.

En mars 2011, son expérience de la guerre d’Algérie le conduit à soutenir à l'EHESS (École des hautes études en sciences sociales) une thèse de doctorat en sociologie sous l’intitulé : "La guerre d’Algérie (après un demi-siècle) La Mémoire enfouie des soldats du contingent. Des soldats ordinaires confronté à l’intolérable" ; une thèse de laquelle il tire un livre : "Des soldats tortionnaires. Guerre d'Algérie : des jeunes gens ordinaires confrontés à l'intolérable."

Il effectue de nombreux séjours en Palestine dont le premier remonte à 2002 et s’engage résolument contre la colonisation israélienne et pour la création d’un Etat palestinien.

Commentaires (2) | Réagir ?

merci

merci