Lu dans le Soir d'Algérie : Le Mensonge de Dieu, la fresque épique d'une Algérie qui se cherche

Le dernier roman de Mohamed Benchicou, Le mensonge de Dieu, (mai 2011, Michalon), sort cette semaine à Alger (Editions Koukou et Inas). Lecture d’un livre qui pourrait ne pas laisser indifférent.

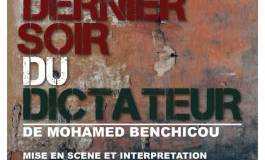

On avait laissé Mohamed Benchicou, dramaturge avec son livre Le dernier soir du dictateur, on le retrouve romancier avec Le mensonge de Dieu. Haletant et épique, ce roman brosse un siècle et demi d’histoire d’une famille algérienne. Avec Le mensonge de Dieu, l’auteur plonge dans le passé de notre pays comme aucun auteur ne l’avait fait jusqu’à présent. Il y a quelque chose de neuf, de subtil, de profond dans la construction de cet épais roman. Le style est dense, enlevé, le lyrisme féroce et le récit bourré de rebondissements et de faits historiques. Tout part du cimetière d’El Kettar où Yousef, un mendiant, a trouvé refuge parmi les morts. Tout un symbole. Puis l’auteur déroule la saga d’une famille qui remonte jusqu’au XIXe siècle. «L’histoire d’une vieille folie de sang, une folie de l’honneur», confie le mendiant qui a tout consigné dans un cahier blanc, «dernier pied-de-nez aux prophètes contrefacteurs, intronisés par le mensonge qu’ils ont fait dire à l’histoire et à Dieu». L’amour, la séparation, l’orgueil, les révolutions, la mort, la trahison, on y retrouve tous les ingrédients d’une énorme fresque écrite avec une plume tantôt tendre, sensible et tantôt féroce et irrévérencieuse. Au commencement, il y a Belaïd, l’ancêtre, «l’irréductible tombeur de femmes», le digne fils de Tizi n’Djemaâ jeté dans les conflits de son siècle. Ici, la chronique se joue du temps et des hommes. Par flash-back, le romancier nous prend la main pour nous emmener sur plusieurs théâtres de guerres qui avaient ensanglanté le monde.

D’abord Colmar, où Belaïd s’est engagé aux côtés des Allemands de Bismarck contre les troupes de Napoléon III, par amour pour Joséphine, une Alsacienne qui enseignait à Akbou. La guerre finie, Belaïd l’apatride, l’amoureux éconduit, reprend le chemin de sa quête et par là même ouvre les portes de l’errance à sa descendance. La recherche d’une «patrie fugitive» consuma vainement toute sa vie. Décidé à se battre pour lui-même, on retrouve, au printemps 1871, l’aïeul à Tizi n’Djemaâ. Belaïd est devenu soldat de Dieu et rejoint les résistants kabyles qui se battaient contre les troupes du maréchal Mac Mahon. Ici encore, le romancier se fait historien et nous apprend que les héros ne sont pas ceux que l’histoire officielle nous a appris. Puis il y a Gabril dans l’enfer de Verdun. Aux côtés d’Abdelkrim, le Rebelle, dans la guerre du Rif, des Brigades internationales contre les «ombres noires» de Franco, pendant la Seconde Guerre mondiale, on retrouve Yousef, l’autre apatride et petit-fils de Belaïd. Yousef, toujours en quête d’un pays introuvable, c’est aussi le mendiant d’El Kettar qui lègue le cahier blanc dans lequel l’histoire de la lignée de Belaïd est consignée. C’est dire que cette famille et sans doute l’Algérien s’est retrouvée depuis plus d’un siècle au carrefour de toutes les guerres. Celles des autres peuples d’abord, puis les siennes. «Le fond historique de ce roman est réel. Les personnages, eux, ont dû exister», écrit le romancier en guise d’avertissement. Le mensonge de Dieu est ce chant élégiaque d’un homme, le mendiant d’El Kettar, et par extension de l’auteur, pour son peuple. «Les morts ont tort Yousef si après leur mort, il n’y a personne pour les défendre», cette phrase nous fait penser à cette autre restée pour la postérité, prononcée par Didouche Mourad : «Si nous venons à mourir défendez notre mémoire.» Que d’amour, d’étreintes furtives, de retrouvailles et de séparations au milieu de la mitraille et de l’acier ! Par une construction romanesque ingénieuse, Mohamed Benchicou nous emmène sur plusieurs lieux tout aussi marquants les uns que les autres. Dense, Le mensonge de Dieu déroule le fil d’une lignée de combattants oubliés. Et à travers eux, c’est sans doute l’apport de l’Algérien à la grande histoire du siècle dernier qui est ici réhabilité. (1) Ce serait une gageure que de tenter de résumer en quelques lignes ces 650 pages pavées de sensibilité à fleur de peau, de colère, de coups de gueule et de poésie. Le mensonge de Dieu est un grand moment de littérature. Comme jamais, Mohamed Benchicou a mis les mots du romancier qu’il est sur les sanglots de notre histoire. Il nous réconcilie avec un pan du passé oublié, ignoré, manipulé, voire effacé. Plus qu’un roman donc, ce livre est un long poème polyphonique, pluriel où l’imagination rejoint certains faits historiques. La bravoure, la lâcheté sont écrites d’une même encre, ravageuse et sans concession. A propos du livre, l’auteur déclarait sur France Inter que ce roman «est une chronique d’un vieux rêve d’un peuple parti à la recherche de la lumière… ». Et dire que la censure triviale, oblique du pouvoir a failli avoir raison de son édition en Algérie. Sous des prétextes inconsistants, les lecteurs algériens ont failli être privés de ce roman par des procureurs de la conscience tapis dans les étages sombres du régime.

Hamid Arab

(1) L'auteur précise s'être inspiré de sources "authentiques" comme les récits sur le Zaccar,le témoignage de moudjahidate et de pieds-noirs, des documents inédits sur la fuite des républicains espagnols vers l'Algérie, des témoignages exclusifs sur les soldats indigènes ou sur les juifs d'Algérie ; des documents secrets sur le PPA et des manuscrits inédits comme celui de Khemissi Nouari sur Colbert (actuelle Ain Oulmane), trouvé sur un site...

Extrait :

Barcelone, été 1936

– Tu sais nager ?

– Oui.

J’ignore pourquoi j’ai répondu oui. L’orgueil du mâle, sans doute. Oui, je crois bien que c’est ça. Qu’aurait pensé Noah ? Je n’avais jamais appris à nager, et je crois bien n’en avoir jamais éprouvé l’envie.

– C’est parfait. Nous avons ainsi, toi et moi, échappé à l’insoutenable frustration allemande. À leur nostalgie aussi, hélas. L’inconsolable absence de la mer ! Tu ne comprends pas ? Je sais, c’est encore une de mes lubies philosophiques. Mais parfois, je me dis qu’étant aussi de sang allemand, nous sommes supposés, toi et moi, ressentir une tendre inhibition, une belle nostalgie, que cache le peuple allemand sous une apparente dureté. Leur poésie magnifiquement blessée la trahit souvent. Leur musique aussi. Tu ne crois pas ? Ou alors tu ne veux plus te souvenir de Dresde. De Dresde et de son orphelinat. Je ne savais pas de quoi elle parlait. Je n’écoutais pas. Je ne regardais que ses lèvres remuer. Elle parlait, et moi je regardais ses lèvres.

– Je vois. Tu n’as rien remarqué de la nostalgie allemande. Dommage ! Moi j’y pense toujours ! Pour moi, l’explication est dans l’absence de la mer. La mer, chimère éternelle, suggestive, promesse d’aventures, de liberté, de jeunesse ! L’Allemand en est amputé, et il s’en plaint par ses poètes. Pour un Méditerranéen, accoutumé au voisinage de la mer, cette nostalgie n’agit pas, ou alors, elle n’est jamais aussi absolue, douloureuse, comment dire ? désenchantée ! C’est ça, désespérée. Tu ne crois pas ? Non, tu ne veux plus te souvenir de Dresde ! Peut-être as-tu raison. Nous deux, il nous suffit de l’absence de la mère ! Je ne sais pas pourquoi elle a dit ça. Je m’en foutais, de la nostalgie allemande.

J’admirais son corps.

Elle caressait un géranium. […]

Je ne disais rien.

Nous étions seuls dans le jardin d’Estéban, j’admirais son corps si bien proportionné pendant que me parvenait, du patio, la voix de Samuel qui m’angoissait. «Mais sais-tu ce qu’est une guerre civile, Maria ?»

Noah me dit d’une voix douce :

– Alors, puisque tu sais nager, on ira se baigner. C’est presque l’été ! Il promet d’être beau !

– Je ne sais pas…

– Pourquoi dis-tu «je ne sais pas» ?

Tu es triste, on dirait…

Maria avait répété dans son sanglot : «Tu vois une autre solution ?»

Noah me jeta un regard réprobateur, désignant la tablée du menton.

– Tu es triste à cause de ce que disent Maria et Samuel ? Samuel avait levé les bras au ciel : «Alors le frère va tuer le frère !» Je pris Noah par la main.

– Oui, à cause de ce qu’ils disent.

C’est presque l’été, hélas !

– Pourquoi dis-tu «hélas» ?

– Parce que, cet été qui vient, on va regretter qu’il soit venu ! […]

Ton été ne vint pas, Noah. Nous l’aurions passé à rire de nos angoisses d’orphelins. Ce fut l’autre qui s’empara de nous, l’autre été que nous avons passé à pleurer nos chairs calcinées, à pleurer Lorca fusillé, à pleurer notre jeunesse confisquée, oui, à pleurer et à nous battre. Ce fut cet autre été, puis un autre, puis un autre, trois étés et trois hivers dans l’Espagne coupée en deux, l’Espagne de l’imberbe république face à l’Espagne des ténébreuses casernes, l’Espagne face aux sacristies de la trahison, un demimillion de morts, Madrid seule et solennelle, Madrid sauvée par les amours miliciennes, la pasionaria jurant No pasarán ! Madrid de nouveau seule et solennelle, le chico épuisé, une honorable goutte de sang sur son sourire, et le poète qui lui disait : «Sois seul et en éveil entre tous les morts, et que le sang tombe sur toi comme la pluie.» Et moi au milieu de toute cette tourmente. (…) Je t’avais écrit de la caserne de Pedralbes à Barcelone, lors de cet autre été qu’on n’attendait pas, une dizaine de jours après le putsch. J’étais combattant dans la milice du syndicat anarchiste la Confederación Nacional de Trabajadores. J’avais joint une photo, debout avec mon arme, ma deuxième arme, un mauser. Il te portera chance, m’avait dit le lieutenant, il est fabriqué chez nous, à Oviedo. On venait de conquérir la caserne de Pedralbes. C’est toute une histoire, la caserne de Pedralbes. L’histoire d’un miracle. Celui, inimaginable, que peuvent créer des mains d’hommes et de femmes bataillant pour cette chose étrange et sacrée qu’on appelle la liberté. L’histoire de ma première bataille. C’était une belle nuit étoilée dans Barcelone. Je voulais m’engager dans le camp républicain et je m’étais retrouvé dans Barcelone, sur la rambla de Santa Mónica. Pourquoi Barcelone ? Peut-être parce que, ne sachant quel train prendre, j’avais pris celui de mon enfance, le train bringuebalant, inconfortable, que nous prenions, Gabriìl et moi, pour aller voir Joséphine à l’hospice de Strasbourg. Sur la rambla de Santa Mónica, sous une grande enseigne, «Syndicat des transports», un homme haranguait la foule :

– Le gouvernement refuse d’armer le peuple et l’affrontement est pour cette nuit. Que chacun se procure une arme ! Là où il peut ! En attaquant des armureries s’il le faut ! Que faire ? J’ai remonté l’esplanade de la rambla de Santa Mónica en direction de la place de Catalogne. À hauteur de la rue Fernando, un groupe de jeunes gens sortaient de l’armurerie Berintany avec des fusils de chasse et quelques revolvers. C’étaient les premiers ouvriers que je voyais armés. Je voyais le sort devenir irréversible, je voyais un peuple décidé mais tourmenté, qui se préparait à la mort, la mort pour la République, un peuple mal armé, seul face au temps, seul face aux militaires, à quelques heures d’une Saint- Barthélemy. C’était une belle nuit étoilée. La lune regardait les hommes et une brise était venue rafraîchir cette bouleversante nuit de juillet. Le miracle se produisit à cinq heures du matin. Le speaker de la radio venait d’annoncer d’une voix tremblante : «Citoyens de Barcelone, à l’heure où je vous parle, les troupes d’infanterie marchent vers vous ! Ils sont dans l’avenue Diagonal ! Le combat est pour bientôt ! Chacun à son poste ! » Puis mugirent les sirènes des navires. C’était le signal de l’arrivée prochaine des troupes insurgées. C’était aussi le signal de la mort. Le miracle se produisit à cinq heures du matin lorsque le gendarme, mousqueton à l’épaule, me lança un regard ému. C’était comme un regard de compassion, le regard qu’on jette au condamné à mort à l’heure du supplice. Je lui souris et lui, visiblement attristé, me rendit un sourire gêné.

– Español ? Francés ?

– Argelino !

– Argelino ?

– Sí !

– Qué país ?

– Argelia !

– Argelia…

Son regard bienveillant m’avait décidé. De la tête, je désignai sa seconde arme. Son regard glissa alors jusqu’à la cartouchière à laquelle était fixé son revolver. Un éclair de tendresse alluma ses yeux. Il me regarda de nouveau, me sourit d’un air confus, réalisant qu’il avait une arme de trop et, bravant la discipline, dégaina son revolver et me le tendit d’un geste résolu. Les autres gendarmes, surpris et soulagés, l’imitèrent aussitôt. En un clin d’œil

– l’œil attendri de mon gendarme

– trois cents personnes étaient armées ! La révolution pouvait commencer.

Ma première bataille fut une bataille de barricades. (…)

Non, ton été ne vint pas, Noah. Ce fut l’autre qui s’empara de nous.

Commentaires (0) | Réagir ?